Einleitung.

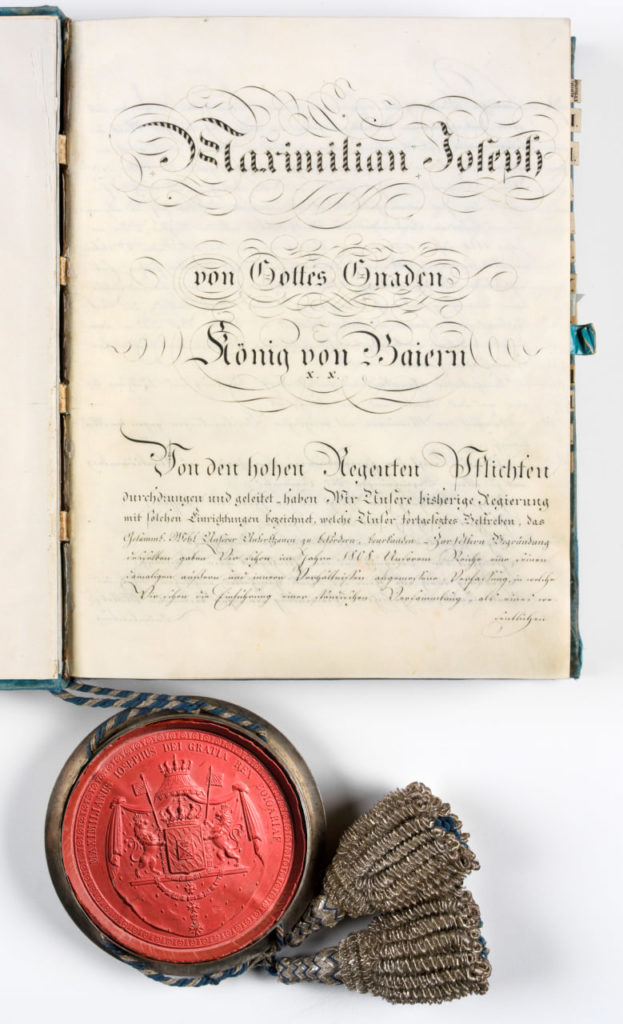

Als einer der ersten deutschen Fürsten schenkt der bayerische König Maximilian I. Josef bereits im Jahr 1808 seinem Volk eine neuzeitliche Staatsverfassung. Diese war dringend zu formen, um die Eingliederung in einen von Frankreich geplanten Bundesstaat zu verhindern. Die Gestaltung der Verfassung durch den Grafen Montgelas stand dennoch unter dem maßgeblichen Einfluß Napoleons.

Nachdem dessen Joch 1814 abgeschüttelt werden konnte, begann man unmittelbar mit den Arbeiten an einer neuen Staatsverfassung. Diese trat am 26. Mai des Jahres 1818 im gesamten Königreich Bayern, also diesseits und jenseits des Rheins, in Kraft.

Mit der deutschen Einheit 1871 erfuhr diese bayerische Staatsverfassung weitreichende Beschränkungen. Im Gegenzug wurden dafür Teile der Bündnisverträge zum Bestandteil der Reichsverfassung, welche Bayern eine besondere Rolle im Bund zugedacht hat.

Das Königreich Bayern im Ewigen Bund.

Gemäß seiner Staatsverfassung ist Bayern ein souveräner, monarchischer Staat. Das Königreich Bayern bildet nach dem Versailler Vertrag vom 23. Nov. 1870 und der Reichsverfassung vom 16. April 1871 mit 21 weiteren deutschen Monarchien, drei freien Städten und dem Reichsland Elsaß-Lothringen einen Bund namens Deutsches Reich. Beim Eintritt in den Bund sicherte sich Bayern einen Teil seiner Selbständigkeit. So erstreckt sich die Reichsgesetzgebung über die Heimat- und Niederlassungsverhältnisse, über Immobiliarversicherungswesen und Bierbesteuerung nicht auf Bayern. Auch hat Bayern eine eigene Heeresverwaltung unter der Militärhoheit des Königs, einen bayerischen Senat am Reichsmilitärgericht in Berlin (für die diesem zugewiesenen Entscheidungen bayerischer Militärgerichte) und verwaltet sein Post- und Telegraphenwesen selbständig. Die in der Verfassung den übrigen Bundesstaaten auferlegten Verpflichtungen hinsichtlich des Eisenbahnwesens gelten in der Hauptsache für Bayern ebenfalls nicht. Das Königreich ist im deutschen Bundesrat mit 6 Stimmen vertreten und entsendet 48 Abgeordnete in den Reichstag.

Die bayerische Staatsverfassung.

Die bayerische Verfassung gründet sich im wesentlichen auf die Verfassungsurkunde vom 26. Mai 1818. Hiernach ist Bayern eine konstitutionelle Monarchie. Die Krone ist erblich im Mannesstamm des Hauses Wittelsbach nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linearerbfolge. Das bayrische Königshaus ist katholisch. Die weiblichen Nachkommen sind von der Thronfolge ausgeschlossen, solange noch ein Agnat aus ebenbürtiger, mit Bewilligung des Königs geschlossener Ehe oder ein durch Erbverbrüderung zur Thronfolge berechtigter Prinz vorhanden ist. Beim Erlöschen des Mannesstammes und bei Mangel einer Erbverbrüderung mit einem anderen deutschen Fürstenhaus geht die Thronfolge nach der für den Mannesstamm festgesetzten Ordnung auf die weibliche Nachkommenschaft über, in der wieder das männliche Geschlecht vor dem weiblichen den Vorzug hat. Bei Minderjährigkeit oder dauernder Regierungsunfähigkeit des Königs tritt Regentschaft ein. Dies geschieht regelmäßig durch den nächsten regierungsfähigen Agnaten.

Die Staatsbürger

a) Rechte: Jeder Staatsangehörige ist vor Angriffen und Verfolgung geschützt = Sicherheit der Person.

Das Vermögen jedes Staatsbürgers ist geschützt = Sicherheit des Eigentums.

Alle Personen sind den gleichen Gesetzen unterworfen = Gleichheit vor dem Gesetze.

Jeder Bayer kann zu allen Ämtern im Staate, im Heere und in der Kirche gelangen, wenn er die Vorschriften hierzu erfüllt hat = freie Konkurrenz zu den Ämtern im Staate.

Jeder darf sich zu irgend einer Religion bekennen = Freiheit des religiösen Bekenntnisses.

Alle Staatsbürger dürfen ihre Meinung mündlich und schriftlich frei äußern und sich friedlich versammeln = Rede-, Preß- und Versammlungsfreiheit. Doch bestehen Verbote gegen den Mißbrauch dieser Rechte.

b) Pflichten: Jeder Bayer ist den Gesetzen und den Anordnungen des Staates Gehorsam und dem Könige Treue schuldig. Jeder hat Steuer und Abgaben zu entrichten, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. – Alle gesunden und tauglichen Männer sind wehrpflichtig.

Das Staatsgebiet.

Der Staat Bayern ist aus Gebieten des vormaligen deutschen Reiches (HRRDN) entstanden, jedoch nicht auf dem Wege friedlicher Umbildung, sondern dadurch, daß der Landesherr von Bayern infolge kriegerischer Ereignisse in den Besitz der Staatshoheit gelangte. Der Preßburger Friede vom 26. Dezember 1805 machte aus dem Kurfürsten von Pfalzbayern, dem bisherigen Reichsstande, einen Herrscher, der den Königstitel annahm, aus seinen Erblanden und den neuerworbenen Gebieten einen Staat.

Flächenraum 75869 Quadratkilometer. Bestehend aus zwei ungleich großen Gebietsteilen, Bayern rechts des Rheins und der Pfalz. Das Königreich Bayern bildet nach der Verfassungsurkunde eine unteilbare, unveräußerliche „Gesamtmasse “ aus sämtlichen Bestandteilen an Ländern, Leuten, Herrschaften usw.

Die Landesgrenzen sind gekennzeichnet durch königliche Wappen in weiß blauen Farben. Die Länge der Landesgrenze beträgt 3013 Kilometer. Bayern nimmt sowohl nach seinem Flächeninhalt wie nach der Volkszahl die zweite Stelle unter den sechsundzwanzig Staaten des Deutschen Reiches ein.

Das ganze Land ist in Steuergemeinden eingeteilt. Diese sind durch das Ermessen der Staatsbehörde festgesetzte Bezirke. Sie führen besondere Namen wie z. B. Steuergemeinde Dachau. Für jede Steuergemeinde wird ein so genanntes Grundsteuerkataster angelegt. (Grundstück und dessen Nummer, Name z.B. Hirtenacker, Natur oder Kulturart z.B. Oedung, und dessen Flächeninhalt, Zwecke der Grundsteuer, besondere Angaben zur Besteuerung).

Landtag und Gesetzgebung.

Der Landtag besteht aus den zwei Kammern der Reichsräte und der Abgeordneten. Die Kammer der Reichsräte ist zusammengesetzt aus den volljährigen Prinzen des königlichen Hauses, den Kronbeamten, den beiden Erzbischöfen, den Häuptern der ehemals reichsständischen fürstlichen und gräflichen Familien, einem vom König auf Lebenszeit ernannten Bischof, dem Präsidenten des protestantischen Oberkonsistoriums und den vom König erblich oder lebenslänglich besonders ernannten Reichsräten, von denen die letztern den dritten Teil der erblichen und den erblichen gleichgeachteten Mitglieder (Gesetz vom 9. März 1828) nicht übersteigen dürfen.

Die Kammer der Abgeordneten setzt sich nach dem Wahlgesetz vom 4. Juni 1848 und 21. März 1881 aus 159 Mitgliedern zusammen, die unterbleibender Zugrundelegung der Volkszählung vom 1. Dez. 1875 im Verhältnis von einem Abgeordneten zu 31,500 Seelen gewählt werden. Die Wahlperiode ist sechsjährig, die Wahl eine mittelbare durch aus Urwahlen hervorgegangene Wahlmänner.

Die Wahl des Landtags.

Für die Urwahlen bestehen ständige Wählerlisten, die halbjährig durchgesehen werden. Wahlberechtigt als Urwähler ist jeder volljährige männliche bayerische Staatsangehörige, welcher seit mindestens 6 Monaten eine direkte Steuer entrichtet, den Verfassungseid geschworen hat und keinem gesetzlichen Ausschließungsgrund unterliegt. Zur Wählbarkeit ist für die Wahlmänner das 25., für die Abgeordneten das 30. Lebensjahr erforderlich. Der Landtag muß wenigstens alle 3 Jahre berufen werden. Da aber die Finanzperioden nach dem Gesetz vom 10. Juli 1865 zweijährig sind, so geschieht es mindestens alle 2 Jahre.

Der erste Präsident der Kammer der Reichsräte wird vom König für die Sitzungsperiode ernannt. Der zweite Präsident der Ersten und beide Präsidenten der Zweiten Kammer werden gewählt. Ohne Zustimmung des Landtags kann kein Gesetz, das die Freiheit der Personen oder das Eigentum der Staatsangehörigen betrifft, erlassen, abgeändert, authentisch erklärt oder aufgehoben werden. Die direkten Steuern werden vom Landtag für die Finanzperiode bewilligt. Zur Eingehung neuer Staatsschulden, die eine Mehrbelastung des Staates zur Folge haben, ist Zustimmung des Landtags nötig. Das Initiativrecht in Bezug auf Verfassungsänderung ist dem Landtag durch Gesetz vom 4. Juni 1848 eingeräumt. Dies bezieht sich jedoch nur auf bestimmte Teile der Verfassungsurkunde.

Änderungen an der Staatsverfassung.

Für gültige Beschlüsse zu Änderungen an der Staatsverfassung ist die Anwesenheit von drei Vierteln der Mitglieder in jeder Kammer und eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen erforderlich. Der Landtag hat das Recht der Petition, der Information, der Verfassungsbeschwerde und der Ministeranklage. Die Stellung der Minister und die Anklage sind durch Gesetze vom 4. Juni 1848 und 30. März 1850 (mit Artikel 72 des Ausführungsgesetzes zur Strafprozeßordnung vom 18. Aug. 1879) geregelt.